“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.” (Giovanni Falcone)

“Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che succederà nell’aldilà. È normale che esista la paura in ogni uomo, ma l’importante è che sia accompagnata dal coraggio, l’importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno.” (Paolo Borsellino)

“Tante vite ho vissuto. Prima e dopo Paolo Borsellino, mio marito, il padre dei miei figli. Me l’hanno portato via una domenica di luglio di vent’anni fa, ma è come se fosse ieri. Lo sento ancora avvicinarsi: mi sorride, mi fa una carezza, mi dà un bacio, poi esce accompagnato dagli agenti di scorta. E non c’è più, inghiottito da una nuvola di fumo che vorrebbe ingoiare tutta la città.”

(Agnese Piraino Leto in Borsellino)

Rivivere la storia del Giudice Paolo Borsellino, farne memoria a tre decenni di distanza da quel maledetto 19 luglio 1992 quando, in via D’Amelio a Palermo, insieme al magistrato, furono trucidati dalla mafia Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina, può apparire esercizio superfluo, vano, inutile.

Non lo è e non lo sarà mai.

Ripercorrere, comprendere, abbracciare, assumere su noi stessi la parabola o, come qualcuno l’ha già definita, la via crucis di Paolo Borsellino e, quindi, di Giovanni Falcone, vale a dire di un pezzo fondamentale della recente Storia d’Italia, della nostra Repubblica, della nostra vita, pur riaccendendo in noi un deflagrante stillicidio di sentimenti ed emozioni, appartiene al nostro dovere, al nostro senso di responsabilità, ancor prima che di cittadini, di essere umani; è la nostra stessa natura che dovrebbe imporci di confrontarci con sfide che, sulla carta, appaiono insormontabili per ognuno di noi, come combattere la mafia, proprio come accadeva in quel periodo apparentemente unico nel panorama italiano, in quel frangente temporale in cui avrebbe potuto affermarsi quello sforzo civile, sociale e culturale che stava facendo crollare, uno dopo l’altro, i tradizionali bastioni di un sistema di potere che era riuscito ad annettere anche realtà criminali e associazioni segrete. Quando decidemmo di dare vita a questa testata giornalistica, ci sembrò naturale rifarci alla frase su cui Peppino Impastato aveva fondato la sua lotta alla mafia – “se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà” – ed è un assioma a cui non vorremmo mai venir meno. In altre parole, pur sapendo di non poter assurgere al ruolo di Paolo, Giovanni, Peppino e di tutti gli altri uomini e donne morti da eroi difendendo quegli ideali che sono anche i nostri, tutti noi siamo ben coscienti che non dovremmo mai abdicare, mai voltarci dall’altra parte, mai abituarci a quel senso di disgusto per un mondo che è come non vorremmo che fosse, conservando la certezza che ogni nostra scelta non debba mai considerarsi ininfluente, in quanto già il ‘non scegliere’ ha in sé un approccio decisivo; solo un intervento unitario, comunitario, condiviso da ognuno in rapporto alle proprie capacità e possibilità, che non sia solo di facciata ma contenga la forte volontà di cambiare realmente e definitivamente lo stato delle cose, potrà infine condizionare, stimolare, mutare, sconvolgere la cruda ed amara realtà a cui sembriamo esserci assuefatti.

Eroi, si è detto; però, forse, il modo migliore per riappropriarci del messaggio di quanti ci hanno preceduto in questa infinita battaglia è proprio quello di evitare di dipingerli come donne e uomini inusuali, ma, semmai, di tratteggiarli come persone comuni che credevano fortemente in valori universali che in un mondo ideale, ma ormai divenuto così lontano da apparire utopistico, sarebbero le fondamenta stesse del vivere civile: la verità, la libertà, la morale, la legge; allora mi piace pensare a Borsellino – ed a tutti gli altri – come ad un uomo che amava la sua terra e, pur sentendo tutto il peso di un lavoro svolto non solo in assoluta solitudine ma anche con ogni possibile avversità a sbarrargli la strada, non ha voluto e potuto abbandonare il campo, continuando incessantemente ed infaticabilmente ad arare, estirpare, dissodare, piantarvi un seme che potesse, infine, trasformarsi in una rigogliosa pianta dai meravigliosi frutti, come peraltro testimoniano le tantissime occasioni di scambio di idee con le nuove generazioni che il magistrato ha sempre cercato, sino all’ultima corrispondenza rimasta tragicamente incompiuta. In tale ottica, è assolutamente fondamentale evitare di mettere Borsellino su un piedistallo per guardarlo dal basso verso l’alto, magari per non seguirne l’esempio ritenendolo irripetibile, bensì, al contrario, lasciare che resti all’altezza del nostro sguardo, in modo da recuperare l’immagine di un uomo dall’irraggiungibile valore, ma anche ‘straordinariamente normale’, che amava la vita e la famiglia e che sublimava quell’amore, quella devozione, proprio nella difesa di quell’idea di Stato, nel raggiungimento di un obiettivo alto, nell’estremo tentativo di proporre un’alternativa alla disumanità che donasse finalmente un senso compiuto alla parola ‘collettività’.

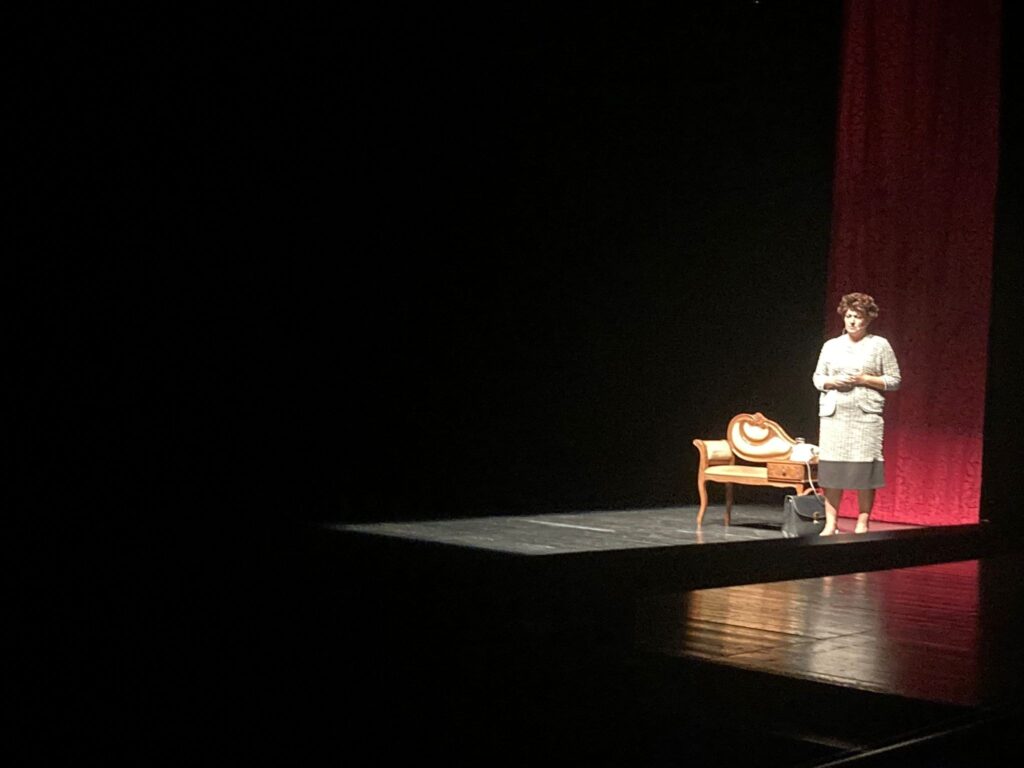

In un Teatro Kismet di Bari giustamente gremito come non mai, invaso da un pubblico eterogeneo con – per fortuna – tantissime attentissime presenze giovanili, Sara Bevilacqua ed Osvaldo Capraro hanno dato forma a questa esigenza con la loro splendida pièce “La stanza di Agnese” (produzione Meridiani Perduti Teatro con il supporto di TRAC Centro di residenza teatrale pugliese e con il sostegno di Factory Compagnia Transadriatica), utilizzando il geniale espediente di dare voce ad Agnese Piraino Leto, moglie del Giudice Borsellino e madre di Lucia, Manfredi e Fiammetta, morta nel 2013 a 71 anni, stringendo tra le mani la foto del marito. Figlia del Presidente del Tribunale di Palermo, Agnese era predestinata ad una vita tranquilla, più che agiata, ma conosce e si innamora del giovane e coraggioso magistrato e, da quel momento, ne condivide tutte le lotte, restando al suo fianco anche quando la probabilità dell’assassinio si fece dilaniante certezza. E da quel maledetto giorno della strage di via D’Amelio, la Signora Borsellino, rispondendo colpo su colpo ad una infame operazione di sistematico criminale depistaggio, messa in atto, non senza violente spinte centrifughe, da – chissà quali? – poteri occulti, quegli stessi che permisero ad un loro uomo di accedere al luogo della strage sottraendo la famosa agenda rossa dalla borsa del magistrato, non ha mai smesso, nonostante l’angoscia, lo sgomento, l’afflizione che l’ha accompagnata sino all’ultimo respiro, di portare avanti l’ideale di suo marito, non permettendo che il suo ricordo e la sua idea di giustizia e di verità si sgretolassero, si corrompessero o, peggio, fossero tergiversate, eluse, deviate.

Oggi, allo scoccare dei trent’anni da quell’omicidio, Osvaldo Capraro, rinnovando la vena letteraria di assoluto pregio cui ci ha abituati, non solo, come era chiaro che fosse, dal punto di vista sociale, ma anche per la limpidezza e l’incisività del linguaggio, illumina da par suo la splendida figura di Agnese Piraino con un monologo che, in realtà, è un ideale dialogo tra moglie e marito che va oltre la vita, in cui è la verità storica, libera da vincoli e condizionamenti, ad avere la meglio sui veleni e le strumentalizzazioni di quei giorni e del periodo successivo. E Sara Bevilacqua, qui anche alla regia, prende per mano il pubblico, catturando lo spettatore per tutti gli essenziali minuti della pièce, trascinandolo, con la complicità del disegno luci di Paolo Mongelli e dei video di Mimmo Greco, in un vortice che inghiotte ogni cosa si frapponga al raggiungimento della verità: doloroso, asfissiante, soffocante, distruttivo, ma, allo stesso tempo, vitale, necessario, indispensabile, salvifico.

Un piccolo divanetto, un drappo/tenda che incombe sulla scena, un telefono che scandisce i tempi del racconto ed una serie innumerevole di scarpe – che a me hanno fatto tornare in mente la famosa fase di Falcone riportata in apertura di articolo – disposte confusamente sul palco: potrebbe essere il salotto di casa Borsellino, ma appare più come un non-luogo, una curva della mente in cui i ricordi riaffiorano, rimbalzano, si incontrano e si scontrano; le scarpe sparse per terra, che Sara / Agnese tenterà via via di disporre ordinatamente, non sono solo la testimonianza storico-analitica degli omicidi di mafia succedutisi, ma anche la rappresentazione del cammino di un’anima verso la disperazione, verso la morte, verso l’inferno.

La Bevilacqua, costruendo un altro personaggio indimenticabile dopo quello di Lella Fazio – la nostra amatissima Lella -, madre del piccolo Michele ucciso incolpevolmente dalla malavita durante una sparatoria a Barivecchia, conferma l’altissima cifra stilistica della sua Arte recitativa; accompagnandosi con il solo uso della parola, supportata da un timido accento siciliano, e di una gestualità come sempre ipnotica, l’attrice spalanca orizzonti, costruisce cattedrali, lotta con invincibili mostri, ricama preziosi e raffinati macramè, mescola la rabbia con la rassegnazione, la compassione con la passione, l’incredulità con l’illuminazione, in un crescendo che raggiunge il suo culmine e, insieme, il suo baratro quando l’indagine negli abissi dell’animo umano si manifesta in una oscurità così accecante da costringerci a distogliere lo sguardo.

Se “chi non conosce la storia è condannato a ripeterla”, allora trent’anni valgono quanto un solo minuto, mentre un solo attimo può bastare a far mutare tutto, per sempre: in un Paese come il nostro, in questi oscuri tempi di inquinamento, sfruttamento ed ottenebramento barbarico anche dell’arte, un’operazione di decodificazione del nostro recentissimo passato (o dovremmo dire ‘presente’?) di elevatissima portata come questa firmata Bevilacqua / Capraro, in cui è il pensiero stesso a prendere forma, a diventare denuncia e prostrazione, rabbia e sconforto, coscienza ed afflizione, speranza e disillusione, appare imprescindibile, grazie ad una illuminata visione politica – nella sua accezione più alta – che scuote le coscienze ben oltre la durata della rappresentazione teatrale.

“La stanza di Agnese” proseguirà ora il suo tour nei teatri italiani (proprio in queste ore è in scena a Monopoli, come riportato su queste stesse pagine nei giorni scorsi): cercatela, accedetevi, attraversatela e lasciatevi attraversare, possedere, catturare dai suoi innumerevoli momenti di rara forza e bellezza, in cui il dolore privato si mescola indissolubilmente con la tragedia di un popolo intero, in un grido soffocato che si fa desiderio, sogno, anelito di una possibile redenzione civile, quella stessa che potrebbe essere davvero possibile e vicina se tutti, abbandonando l’innata atavica natura gattopardesca italica, riuscissimo a realizzare la speranza di Agnese Borsellino quando ai giovanissimi, “i soli in grado di raccogliere davvero il messaggio che mio marito ha lasciato in eredità”, scriveva “io non perdo la speranza in una società più giusta ed onesta, sono anzi convinta che sarete capaci di rinnovare l’attuale classe dirigente e costruire una nuova Italia, l’Italia del domani”.

Pasquale Attolico