“A noi spetta di assumere il fardello di questi tempi grami: dire ciò che si prova, non quello che si deve. Sono stati i più vecchi a sopportare i pesi più gravosi; a noi giovani non sarà mai dato di vedere, né vivere, altrettanto.”

Con queste due brevissime frasi, William Shakespeare chiuse il “King Lear”, realizzando, di fatto, il suo desiderio di creare la perfetta commistione tra un magnifico fermoimmagine della fine di un’epoca storica collocata tra il 1604 e il 1606, poco dopo l’incoronazione di Giacomo I, e, nel contempo, una riuscitissima proiezione nel futuro, oltre l’età elisabettiana; eppure, è praticamente impossibile non leggere in quelle parole anche un presagio o, meglio, una profezia dalla forza dirompente, come se, nella tragica iperbole di Lear e del suo mondo, il Bardo, dall’alto del suo incontrastato genio, avesse già riconosciuto, se non addirittura intravisto, i segni di un drammaticamente incombente futuro prossimo.

E quali tempi – vi invito a rifletterci – se non i nostri sembrano i più congeniali a far rivivere la tragedia del sovrano dei Britanni? In quale tempo più che nel nostro si è assistito al disfacimento dell’ordine prestabilito in virtù di un rigetto delle regole per l’incapacità di tenervi fede? In quale tempo più che nel nostro la sete di potere ha generato mostri capaci di celare dietro le più lusinghiere adulazioni qualsivoglia abominio e crimine? In quale tempo più che nel nostro la cecità dell’uomo si è fatta così patologica da non riuscire a riconoscere il falso dal vero? In quale tempo più che nel nostro l’uomo è parso aver dimenticato le pesanti lezioni del passato, pronto a compiere nuovamente i propri insani ed atroci sbagli? Se, come è possibile opportunamente credere, infine l’oracolo shakespeariano si è compiuto, occorre che qualcuno ricordi a tutti noi, se ancora vogliamo dirci esseri umani, chi siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando e, soprattutto, in cosa abbiamo già sbagliato; in tale ottica, ritengo che non potesse esservi miglior epilogo al Teatro Piccinni della Stagione teatrale 2022 del Comune di Bari e del Teatro Pubblico Pugliese della nuova produzione del “Re Lear” realizzata dalla Compagnia Mauri Sturno con la Fondazione Teatro della Toscana.

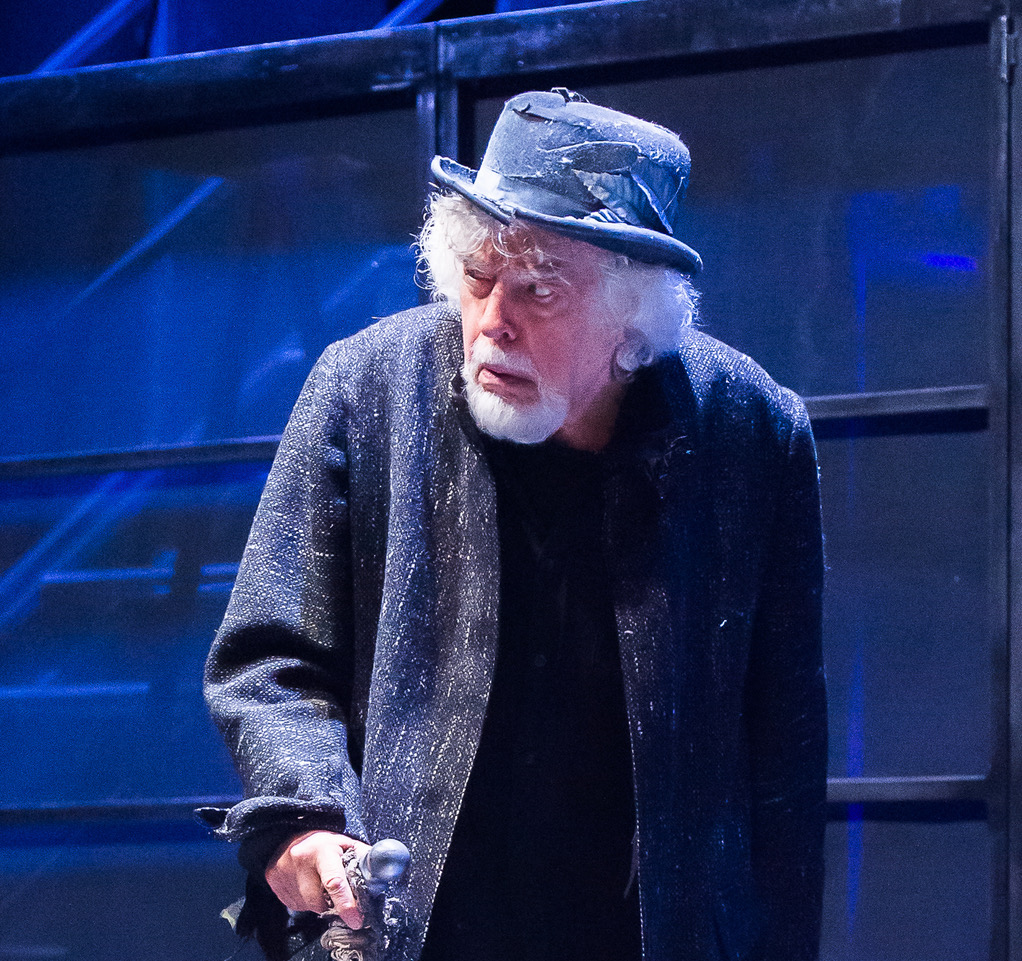

L’operazione di riscrittura di questo colossale testo shakespeariano ha occupato molta parte della vita artistica dell’immenso Glauco Mauri, ma non – come spesso è accaduto e, purtroppo, ancora accade per taluni suoi colleghi – con uno spirito di sopravvivenza, con l’animo di chi preferisce muoversi su di un palcoscenico di velluto, di tanto in tanto affrontando, con rinnovata noia, un proprio cavallo di battaglia; il Maestro pare proprio non essere capace di tali strategie, ed oggi, forte del suo impareggiabile bagaglio di novantuno primavere al servizio del miglior teatro, continua a mettersi in gioco, a creare, ad innovare, a rischiare, affrontando la sua terza messa in scena delle vicende di Lear, sovrano riluttante, e delle sue tre figlie, le avide quanto adulatrici Goneril e Regan e la fedele quanto sincera Cordelia; il Re, che inizialmente non si avvede dell’inganno, preferendo le prime due alla terza, è accomunato alla sorte del suo fido Conte di Gloucester, che darà credito alle infami accuse del proprio figlio illegittimo Edmund bandendo il leale erede Edgar; per assurdo, solo quando Lear perderà il senno e Gloucester sarà reso cieco dai suoi nemici, entrambi comprenderanno e vedranno il dramma che loro stessi hanno generato, ma troppo tardi per porvi rimedio e per evitare l’incombente tragedia che travolgerà tutti i protagonisti nel suo vortice senza salvezza.

La regia di Andrea Baracco, che firma anche, assieme a Mauri, riduzione ed adattamento del testo, adeguatamente tradotto ed attualizzato da Letizia Russo, pur nella sua innegabile visionarietà riesce ad essere oltremodo lucida, realizzando una descrizione meticolosa di un universo, collocato in un tempo senza tempo, in preda al disordine, in cui i residui di una dimenticata civiltà sono condannati a naufragare, ricominciando il loro cammino di iniziazione verso una (dis)conosciuta umanità, facendosi largo tra gli errori del passato e gli orrori del presente, tra le gemme dell’amore e i germi dell’odio, tra la pazzia della mente e la follia della violenza, nella efficace ed avveniristica scenografia verticale a più piani di Marta Crisolini Malatesta – suoi anche i meno convincenti costumi – che occupa l’intera spazialità con tralicci, cancelli, scale ed ascensori, su cui, tra schegge d’immagini (realizzate da Luca Brinchi e Daniele Spanò) e fumi nebulosi, giganteggiano la scritta a lettere cubitali KING LEAR ed una corona, simboli enormi, ingombranti ed imperturbabili di quel ciclo continuo di distruzioni e ricostruzioni attuate dall’uomo/animale, incapace di mandare a memoria e tramandare la sua lezione di vita senza che scorra sangue, di percepire una possibile risurrezione, la speranza che possa esservi un mondo nuovo fondato sul grande rifiuto non delle responsabilità, ma di un’esistenza che non abbia altro che la verità, la lealtà, la fratellanza e l’amore quali unici valori.

Le atmosfere innatamente dark dell’opera, ben rappresentate dalle luci di Umile Vainieri e dalle musiche di Giacomo Vezzani e Riccardo Vanja, rendono ancor più luminose le interpretazioni degli attori, che ‘nascono’ tutti, eccetto Mauri, dalla platea e spesso vi fanno ritorno, a significare la forte e certa appartenenza di quelle figure alla nostra quotidianità, a partire dal Conte di Gloucester del sempre ottimo Roberto Sturno, contitolare della Compagnia, cui si deve uno dei momenti più sorprendenti ed emozionanti dello spettacolo, allorquando, ormai cieco e sull’orlo del precipizio che – crede – gli darà la morte, recita inaspettatamente il monologo dell’“essere o non essere”, realizzando un singolare ed inedito corto circuito tra Amleto, Edipo e Gloucester/Lear, inutili relitti alla deriva delle proprie – un tempo sublimi – esistenze, e dal Matto di Dario Cantarelli, magnifico alter ego e contraltare del Re, più Cappellaio di carrolliana memoria che guitto di corte, indimenticabile nel suo magnifico ed incessante soliloquio.

A loro non possono non aggiungersi Emilia Scarpati Fanetti (Cordelia), Linda Gennari (Goneril) ed Melania Genna (Regan), splendide, ognuna a proprio modo, nei ruoli delle tre sorelle, nonché Laurence Mazzoni, un magnifico Conte di Kent, un po’ aristocratico un po’ Arlecchino, Francesco Sferrazza Papa, un Edgar molto fisico, ed Woody Neri, odioso – e quindi bravissimo – Edmund, senza dimenticare Giulio Petushi (Oswald), Marco Bianchi (Duca di Albany) e Francesco Martucci (Duca di Cornovaglia).

E, su tutti, il Maestro Glauco Mauri, che ci consegna un Lear definitivo, sovrano ma anche e soprattutto padre (forse per questo ci ha riportato alla memoria il “Father” cinematografico di Anthony Hopkins), padrone assoluto di un’interpretazione di inarrivabile impatto, perfettamente in linea con le scelte registiche operate, superbamente perso, tra lucida pazzia e galoppante alzheimer, in quel suo spezzare le frasi di continuo, in quel mutare in un attimo espressione dal riso al pianto, in quel cercare le parole ed i gesti in un blob di emozioni e negli angoli più reconditi della mente, sublime nel suo prenderci per mano, condurci in quello spazio indefinito e sconosciuto creato dalla follia di un re che volle farsi uomo e, infine, consegnarci il suo scettro, ben sapendo che a noi spetta di assumere il fardello di questi tempi grami, sperando di essere degni di dire ciò che si prova e non quello che si deve.

Pasquale Attolico

Foto tratte dal sito della Compagnia