“Indifferenza. Gli orrori di ieri, di oggi e di domani fioriscono all’ombra di quella parola. Chi entra nel Memoriale della Shoah trova scritta una sola parola: indifferenza. La chiave per comprendere le ragioni del male è racchiusa in quelle cinque sillabe, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore. L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte. Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Io sono la memoria di quello che è successo.” (Liliana Segre)

“Giunsi a Torino il 19 di ottobre (…): la casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava. (…) Ritrovai gli amici pieni di vita, il calore della mensa sicura, la concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del raccontare. (…) Ma solo dopo molti mesi svanì in me l’abitudine di camminare con lo sguardo fisso al suolo, come per cercarvi qualcosa da mangiare o da intascare presto e vendere per pane; e non ha cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento. È un sogno entro un altro sogno (…). Sono a tavola (…) in un ambiente (…) apparentemente privo di tensione e di pena; eppure provo un’angoscia sottile e profonda, la sensazione definitiva di una minaccia che incombe. E infatti, al procedere del sogno, (…) tutto cade e si disfa intorno a me, lo scenario, le pareti, le persone, e l’angoscia si fa più intensa e più precisa. Tutto è ora volto in caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa, ed anche so di averlo sempre saputo: sono di nuovo in Lager, e nulla era vero all’infuori del Lager. Il resto era breve vacanza, o inganno dei sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la casa. Ora questo sogno interno, il sogno di pace, è finito, e nel sogno esterno, che prosegue gelido, odo risuonare una voce, ben nota; una sola parola, non imperiosa, anzi breve e sommessa. È il comando dell’alba in Auschwitz, una parola straniera, temuta e attesa: alzarsi, «Wstawać».” (Primo Levi da “La Tregua”)

Nota dell’Autore: Dedico questo articolo alla memoria del Professor Matteo Fabris, mio suocero, anch’egli disceso negli inferi dei lager.

Vi sono stanze nella memoria dell’umanità che, per unanime quanto tacito accordo, si conviene restino chiuse, serrate ai nostri occhi ed alle nostre coscienze, non di certo per nasconderne, disconoscerne o – peggio – negarne il contenuto, ma solo per evitare che l’orrore possa sovrastare in eterno le nostre brevi e piccole esistenze, costringendole a vivere nel perenne ricordo delle atrocità che l’uomo è riuscito a perpetuare ai danni del suo stesso fratello. Nella stanza riservata all’Olocausto del popolo ebraico, poi, è ancor più difficile accedere, soprattutto (ma non solo) per l’estrema riservatezza che si ritrova nelle parole degli ormai pochi superstiti, una sorta di delicato pudore che porta chi dovrebbe raccontare quell’eccidio ad omettere sempre taluni particolari, forse perché si è certi che l’ascoltatore non potrebbe mai comprenderli appieno, o solo per un estremo tentativo di rimuovere i ricordi peggiori, quasi a non voler credere a quello che i propri occhi hanno veduto, a non voler concedere loro di aver assistito ad un tale abominio.

Eppure, talvolta, la porta di quella stanza viene socchiusa e, nella agghiacciante penombra, possiamo finalmente vedere: non tutto, certo; immagini, suoni, parole, solo tracce di quel che è stato, frammenti che tocca a noi recepire, comprendere, decodificare, ricostruire e, per quanto possibile, a nostra volta trasmettere: una fatica che pochi uomini, che condividono questo nostro frettoloso, incerto e – per motivi differenti – anch’esso drammatico tempo, decidono di affrontare, anche per quel timore di poter, come è già stato sentenziato, “realizzare come l’orrore perpetrato fosse ancora più drammatico di quanto l’immaginazione potesse portare a pensare”.

Primo Levi ha spalancato le porte e le finestre di quelle stanze, facendo della memoria lo scopo della sua vita interiore e letteraria fin dal giorno della liberazione dalla deportazione nazista, consapevole che “dopo Auschwitz non si può più fare poesia se non su Auschwitz”, sino al giorno della sua definitiva resa al dolore che gli era stato procurato; i suoi romanzi, però, sono riusciti ad andare oltre la sua stessa esistenza, e restano pietre miliari nella letteratura di testimonianza di quella smisurata, indicibile barbarie, imprescindibili atti di denuncia e di presa di coscienza, nella definitiva “impossibilità – come lo stesso Levi affermò – di rassegnarsi al fatto che il mondo dei lager sia esistito, che sia stato introdotto irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e quindi sono possibili”. Le sue parole, pur tramandandoci ancora oggi quella sconvolgente vergogna, quell’estremo e demoniaco tentativo di annullamento della dignità umana, di annientamento dell’uomo stesso che, come disse Gitta Sereny nel suo “In quelle tenebre”, “prima di morire deve essere degradato in modo che si possa dire, quando morrà, che non era un uomo”, sono espressione di un essere umano che quella negata dignità ha tentato di preservarla, vivendo, sopravvivendo, attaccandosi alla vita con i denti e con le unghie, conservando la capacità di non perdere mai il sentimento della speranza in un futuro positivo, basato sulla giustizia, in una società aperta all’uguaglianza di tutti i popoli della terra, senza distinzione di razza e religione, così come ha raccontato al mondo soprattutto con la prosa lucidissima ed asciutta di “Se questo è un uomo” e del successivo “La Tregua”, giustamente considerati capolavori più che contigui, innanzitutto per la circostanza che vede le due poesie introduttive composte ad un solo giorno di distanza l’una dall’altra, ma anche per una innegabile simmetria tra i due libri: l’incipit poetico del secondo si raccorda con il finale del primo e viene poi ripreso al termine dello stesso – nel passaggio riportato in apertura d’articolo – in modo da creare – certamente – un collegamento, una saldatura, un congiungimento o, meglio, una ricongiunzione, ma anche – è possibile ritenere – per ricreare un infinito corto circuito, un sotteso richiamo al mito di Sisifo di Albert Camus, pubblicato poco prima della prigionia di Levi, il quale scriveva “vi è solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio; giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere al quesito fondamentale della filosofia”, di fatto anticipando la drammatica scelta che ha portato lo scrittore torinese a darsi la morte, sempre per quella dichiarata impossibilità, anche per i sopravvissuti, di liberarsi dal terrore della deportazione e di definitivamente uscir di pena, ormai certi che, come chiarì l’autore, “il lager si dilata ad un significato universale, è divenuto il simbolo della condizione umana stessa e si identifica con la morte, a cui nessuno si sottrae; esistono remissioni, “tregue”, come nella vita del campo l’inquieto riposo notturno; e la stessa vita umana è una tregua, una proroga; ma sono intervalli brevi, e presto interrotti dal “comando dell’alba”, temuto ma non inatteso, dalla voce straniera che pure tutti intendono e obbediscono. Questa voce comanda, anzi invita alla morte, ed è sommessa perché la morte è iscritta nella vita, è implicita nel destino umano, inevitabile, irresistibile.”

Nel centenario della nascita di Levi, Valter Malosti ne raccoglie il pesante testimone, facendosi esso stesso testimone, testimonianza del passato, e, senza concedersi mediazioni, conciliazioni o pacificazioni, costruisce una perfetta parabola discendente negli inferi dell’animo umano con questa sua eccelsa versione di “Se questo è un uomo”, portando per la prima volta in scena direttamente il romanzo “di avventure più atroce e più bello del ventesimo secolo”, anche se, in realtà, la produzione ERT – Teatro Nazionale, TPE – Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, giunta al Teatro Piccinni di Bari in esclusiva regionale per quattro repliche inserite nel cartellone della Stagione di prosa 2021.2022 del Comune di Bari e del Teatro Pubblico Pugliese, propone una condensazione scenica, a cura dello stesso Malosti e di Domenico Scarpa, dei due citati libri di Levi.

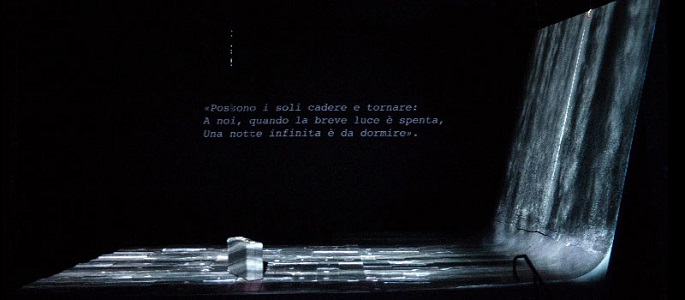

In uno spettacolo che è fondamentalmente voce, è giusto che sia la voce la prima a coglierci, a destabilizzarci, a risvegliarci dal nostro torpore, quando un Coro che sembra essere giunto sino a noi direttamente dalla tradizione della tragedia greca (e mai collocazione fu più giusta) intona il madrigale creato da Carlo Boccadoro sui versi introduttivi de “La Tregua”(più avanti, anche “Shemà”, la popolarissima poesia che fa da introduzione a “Se questo è un uomo”, verrà proposta nella medesima forma cantata). Poi Malosti entra in scena, nei costumi ideati da Gianluca Sbicca, e, nella scarna ma più che efficace scenografia pensata da Margherita Palli, calpestando un pavimento che va a formare un tappeto di pietre d’inciampo o di bauli sotterrati o, forse, di lapidi che riportano alla memoria la scena sui titoli di coda di quel capolavoro che è “Schindler’s List”, la magnifica dedica alla Shoah del genio di Steven Spielberg, guadagna un punto del palcoscenico che, di fatto, non abbandonerà più, così da ricreare immediatamente una evidente situazione claustrofobica, esso stesso costretto in pochi metri quadri, come fu Levi in prigionia, lasciando che siano le silenti, esangui ed indefinite figure di Lucrezia Forni e Giacomo Zandonà, proiezioni del protagonista o, più verosimilmente, spettri che non hanno più abbandonato la sua mente, a muoversi indefinitamente, dimentiche di sé e del narratore che le ha convocate in questo non luogo, ombre senz’anima, presenze ormai svuotate di significato, masse corporee troppo presto private della loro umanità; lui – Levi / Malosti – invece no, lui resterà in piedi per tutta la performance (tranne poi, nel finale, sedersi sulla sua valigia, a testimoniare l’agognato ritorno a casa), a tratti finanche spavaldo, quasi a testimoniare il suo atto di ribellione nei confronti dell’atrocità nazista o anche – perché no? – di un Dio Padre che, dimentico dei propri figli prediletti, li ha lasciati morire nell’eclisse della civiltà, permettendo che condividessero la sorte del Cristo nel precipizio della percezione dell’abbandono e, infine, della condanna alla ripetizione inesauribile di gesti, situazioni, pensieri e sogni che si rinnoveranno all’infinito.

In tale forzata immutabile immobilità, scelta registica tanto coraggiosa quanto necessaria, assumono per la pièce una funzione di crescita esponenziale lo splendido progetto luci di Cesare Accetta, lo straordinariamente devastante e destrutturante progetto sonoro di Gup Alcaro e i sorprendenti contributi video di Luca Brinchi e Daniele Spanò che sembrano trasmettere asfissianti proiezioni del pensiero dello scrittore, in un continuo gioco di rimandi ed interferenze tra l’animo umano e l’istinto animale.

E, su tutto, il sublime monologo di Malosti: è lui che, nelle quasi due ore di straordinario recitato a memoria, un’improba prova che pochi attori riuscirebbero a reggere e a portare splendidamente a termine, incarna Levi in modo impareggiabile, obbligandosi a rinnovare tutte le sere, facendosene carico ogni volta davanti ad una platea diversa, come fosse un girone infernale o un eterno Calvario che non ammette soste, quella perenne confessione che non prevede assoluzioni, quella pena inesauribile da pagarsi con la propria stessa esistenza, quell’infinito dolore che non è più solo del protagonista, ma di tutti gli uomini che hanno visto la loro vita setacciata come sabbia, sgranata come un rosario, vivisezionata come un cadavere, come un corpo già in avanzata decomposizione, assassinati, a causa del loro stesso lignaggio, dalla brutalità, dall’ingiustizia, dalla cattiveria, dalla violenza, dall’essenza stessa del male che, inevitabilmente, genera male, contorcendo e distorcendo le coscienze sino a spingere il fratello contro il fratello, l’uomo contro l’uomo.

“Se questo è un uomo” è uno spettacolo indispensabile, irrinunciabile, fondamentale, essenziale (in ogni accezione del termine), soprattutto per questa sua vocazione antropologica a farci “meditare che questo è stato”, a rendere confessabile l’inconfessabile, dicibile l’indicibile, visibile l’invisibile, e Valter Malosti incarna perfettamente, quasi fosse un novello Virgilio, quella guida, a lungo cercata – e mai trovata – da Levi durante la sua prigionia, capace di condurci tutti nell’asfissiante inferno dell’Olocausto, negli oscuri e putridi pozzi senza fondo creati da una folle disumanità, nell’accecante buio di quella stanza che avevamo così a lungo tenuto chiusa e da cui, in evidente debito di ossigeno, avevamo creduto di poter venire fuori, salvo poi accorgerci che, da posti così, è impossibile far ritorno, perché, come dice ancora Liliana Segre, “chi è stato ad Auschwitz ha sentito per anni l’odore di carne bruciata: non te lo togli più di dosso. E poi rimani sempre quel numero”.

Pasquale Attolico

Foto tratte dalla pagina web dello spettacolo