All’Auditorium Vallisa di Bari è andato in scena “Diario di un pazzo”, la piéce diretta e interpretata da Giancarlo Luce, parte integrante della rassegna “Incroci” della Compagnia Diaghilev.

Ambientato nella prima metà del ‘900 in Cina, in quello che è stato uno dei periodi più insanguinati della storia cinese, che vede il passaggio dalla caduta dell’Impero all’ascesa del Partito Nazionalista Cinese, le logoranti guerre intestine, la barbara invasione giapponese, ma anche, all’opposto, l’apertura della Cina alle correnti filosofiche e letterarie occidentali, “Diario di un pazzo” nasce dalla penna di Lu Xun, un giovane e brillante intellettuale proveniente da una famiglia caduta in disgrazia che conobbe la derisione e il disprezzo di una società ipocrita e meschina, pronta a scagliarsi con ferocia su se stessa, incancrenendosi nel proprio immobilismo.

La storia è quella di uno studente di medicina che viene in possesso del diario di un suo vecchio amico e racconta di averne ricopiate alcune parti, sentendole pregne di significato, (quello studente è lo stesso Lu Xun il quale studiò alla facoltà di Medicina per un paio di anni, per poi dedicarsi alla scrittura, fino a diventare quello che oggi è ritenuto il padre della moderna letteratura cinese).

Se questo è l’antefatto, da quel momento, sulla scena, si dispiega un intenso monologo di un’ora in cui il protagonista esprime, in un climax di ragionamenti sospettosi, improbabili nessi e assurde spiegazioni, la disperazione profonda di uno schizofrenico con delirio paranoideo convinto di vivere in un mondo di cannibali, dove, dai vicini di casa, agli atri paesani, ai suoi stessi familiari (il fratello, in primis, ma ad un certo punto si insinua il feroce dubbio persino sulla madre che lo ha generato), fino ai bambini addirittura, congiurano contro di lui, al fine di mangiarlo. Tutto il quadro appare come la tragica e macabra metafora di ciò a cui sembra ridotta la società cinese dell’epoca, la cui crudeltà, come si è detto, lo stesso scrittore sperimentò sulla propria pelle.

L’atmosfera sul palco è angosciante, gli arredi scarni (la scrivania dove il protagonista scrive il suo penosissimo diario, il letto, una tavola dura, fredda come lo sono quelle notti insonni che non lo accolgono, ma al contrario, amplificano paure e sospetti, fino al raggiungimento di una consapevolezza senza speranza e senza ritorno (“mi resi conto che erano una banda, tutti mangiatori di carne umana…”, “restando nell’attesa di mangiare uomini, e vivendo contemporaneamente nella paura di essere mangiati a loro volta, ciascuno guarda all’altro col più profondo sospetto”).

Chiunque abbia un minimo di cognizione di cosa sia un delirio paranoideo, ovvero un processo incalzante di pensieri senza alcun fondamento, ma assolutamente conseguenziali e logici nella loro evoluzione e nel loro sviluppo circolare, si trova trascinato, durante tutta l’opera, nella profonda angoscia di un disperato.

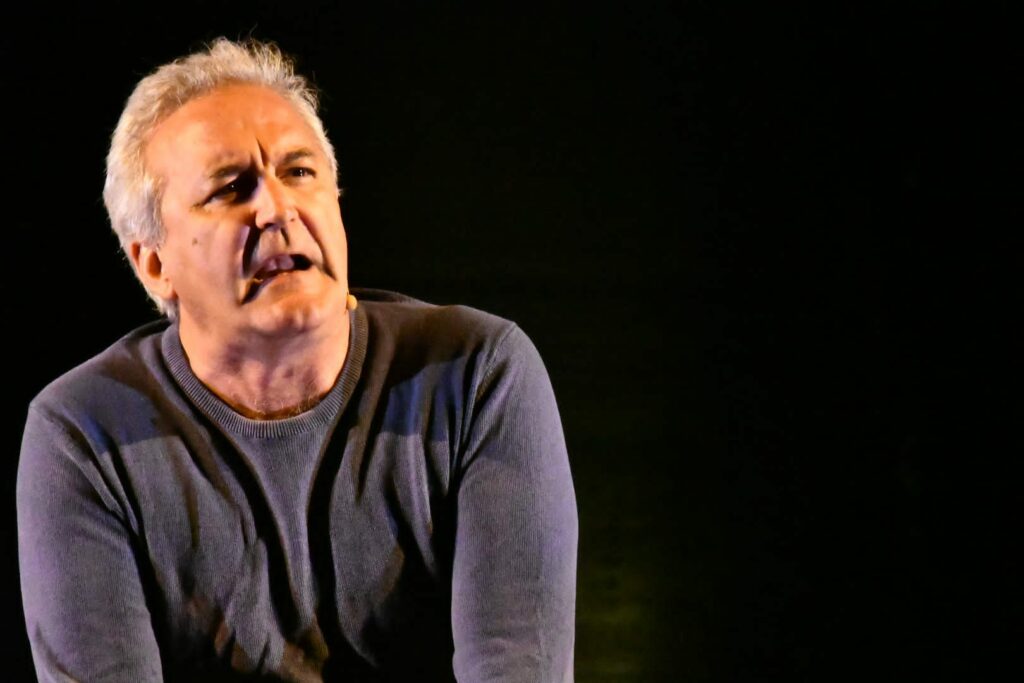

Giancarlo Luce, calandosi appieno nei panni del protagonista, ci conduce, pian piano, nei meandri della mente di un uomo terribilmente solo e terrorizzato e il suo dolore ci scuote e ci turba, ma ci trasmette anche un infinito senso di pena perché è una malattia, questa, senza possibilità di guarigione alcuna.

Nelle movenze tutte, in quegli occhi sgranati, spaventati e poi terribilmente tristi, in quel vagare scomposto nella stanza-prigione, in quei tentativi, che ogni notte si ripetono ciclicamente, di provare ad immergersi nell’oblio di un sonno che non è mai ristoratore, in quei risvegli angosciosi e nelle lunghissime e incessanti elucubrazioni mentali che li producono, nelle gocce di sudore che gli gronda sul viso che sono reali, Giancarlo Luce è un interprete, a dir poco superlativo, riuscendo a sostenere, dall’inizio alla fine, la messa in scena di un testo per nulla semplice, anzi, a tratti ostico, senza nemmeno un solo momento di stanchezza, tanto da renderci presenti, nel luogo fisico e metafisico del teatro, fino a quando, lui e lui solo, avrà concluso e noi resteremo con il nostro carico di interrogativi, di angosce e smarrimento.

Raffaella Cavallone