Per la Stagione di prosa del Comune di Bari “Altri Mondi 2023.24“, ormai giunta quasi al termine, ha fatto tappa al Teatro Piccinni “La Madre” (ultima replica oggi, domenica 21 aprile 2024), opera teatrale del drammaturgo francese Florian Zeller, che ha debuttato, per la prima volta a Parigi nel 2010.

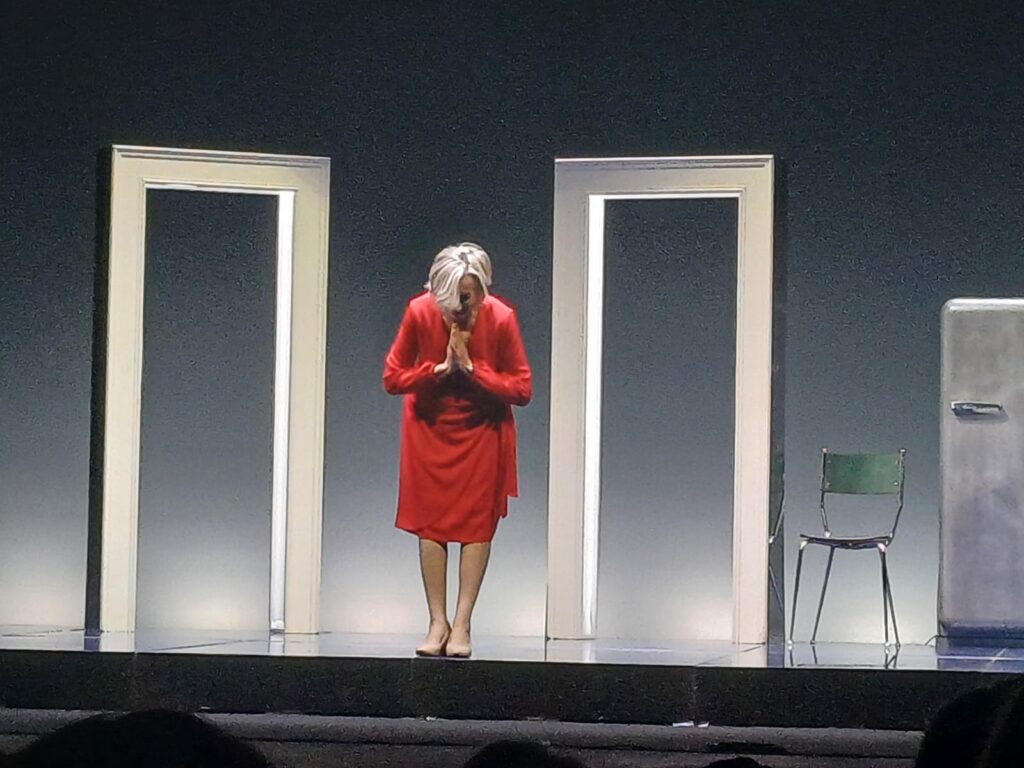

Parte della Trilogia “Il padre, La madre e Il figlio”, questo lavoro, con la regia di Marcello Cotugno, ha come protagonista, assieme ad Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino, una Lunetta Savino impegnata nel ruolo di una madre, alienata e alienante, rea, soprattutto verso se stessa, di aver incentrato tutta la sua vita intorno a questo ruolo, nell’accudimento dei due figli e del marito (“tre figli” lei li definisce, includendo il marito in questo quadretto di perverso amore familiare).

Ma di amore davvero si tratta?

La pièce si apre in una scarna scenografia definita da un tavolo verde e sedie anch’esse verdi, unici arredi mobili sul palco, mentre il frigorifero è fisso, come pure le porte che delineano il confine tra quel luogo angusto, quasi una prigione, che definiamo “casa”, e il mondo esterno che qui appare sempre come una via di fuga e anelito di libertà.

In questo spazio, si apre un dialogo tra i due coniugi che, inizialmente ci illude, strappandoci qualche sincopata risata, che si possa sorridere con loro, invece, man mano che si va avanti, ci chiude in una trappola che ci opprime e ci soffoca: un “dialogo-non dialogo” di domande retoriche di cui la Madre conosce già la risposta “dove vai? Al convegno?”, ripetute infinite volte, in un tono monocorde insopportabile, quasi a voler cogliere in fallo il Padre (che lei stessa, definisce, mutuando-lei dice-le parole della figlia, l’”anti-padre”), poiché ne intuisce ormai i ripetuti tradimenti (“con le troiette, nei motel”). Lui risponde, ci prova, le chiede ripetutamente se stia bene, ma anche il suo tono non è sincero, non è compassionevole, tantomeno amorevole. Nessuno dei due ama l’altro. Unica differenza è che lei lo dice apertamente, lui sembra assolvere al dovere di “bravo marito” ripetendole di badare a se stessa, riposarsi.

Il dialogo è finto, perché a nessuno dei due interessa davvero dell’altro, ma il marito è sempre teso verso quella porta che lo condurrà “fuori” dall’inferno familiare (il “convegno-amante”). Lei invece, la Madre, pare inchiodata nella gabbia che lei stessa ha costruito, imbrigliata in quella fitta trama da lei stessa intessuta con il filo rosso che avvolge simbolicamente nel corso della storia, quella di una donna disperata e senza speranze, vittima e artefice di un dolore da lei stessa costruito, privandosi della possibilità di essere “donna”, oltre che madre.

Delle tante colpe di cui è responsabile Anna, la Madre, vi è soprattutto quella di vivere nell’ossessione dell’amore per il figlio, un amore egoista e profondamente insano, poiché non le permette di vedere nessun altro intorno a lei, neppure la figlia relegata nella sua totale indifferenza, poiché intimamente e neppure troppo velatamente rifiutata (“ mi è sempre stata antipatica, fin da quando è nata”) e tantomeno il marito che, addirittura, immaginiamo lei voglia “eliminare” dal suo angusto orizzonte affettivo.

Nessuno conta, in questa famiglia disfunzionale, né la figlia che infatti non compare mai sulla scena, né il marito che la tradisce, ma che in fondo, lei non ama e quindi non ne è gelosa, e neppure se stessa, totalmente annullata per un figlio che vorrebbe tutto per sé, scevro da ogni altro legame affettivo (gode, infatti, quando il rapporto con la fidanzata è in crisi e spera con tutta se stessa, che il ragazzo torni da lei). Un “incesto” non fisico, certamente, ma psicologico, un sentimento logorante, angoscioso e mortifero che sembra ricordarci continuamente come facilmente, talvolta, il “nido” in cui dovremmo trovare rifugio, diviene il mostro che ci risucchia nelle spire della infelicità e del senso di colpa.

L’interpretazione della Savino, cui gli altri interpreti fanno – per ragioni di copione – ottima cornice, è volutamente lamentosa, scarna, a tratti odiosa, pienamente calata in un “autismo” impenetrabile, in cui impossibile risulta la reciprocità. Lei è la Madre che usa l’amore e il sacrificio per tenere gli altri legati a sé. Ma poiché è solo l’amore disinteressato che può tenere legati e la gioia che da esso ne scaturisce, qui gli unici collanti sono il senso del dovere e il senso di colpa.

Probabilmente, il personaggio di questa Madre che punisce tutti per il solo fatto di essere entrati nel suo raggio di “amore” per come lei lo percepisce, arriverà allo spettatore in modo molto diverso, a seconda delle corde toccate.

Identificazione, rifiuto, orrore sono tutti sentimenti possibili. Forse, a tratti, il tema avrebbe meritato più pathos.

Ciononostante, sia che ci si voglia, anche solo in parte, identificare in questa Madre dal sentimento tristemente totalizzante, sia che ci si alzi con sollievo, dal proprio posto, per averla profondamente detestata, resta il monito, forte e inequivocabile, che ogni sentimento, anche il più puro e viscerale, se non accompagnato da un cammino di crescita personale e di realizzazione del sé, non può che portare i frutti del dolore e del fallimento, in qualunque modo si voglia vedere la storia, poiché, ogni situazione, anche proposta, come nella nostra pièce, in un metaverso di più declinazioni possibili, sembra condannare i protagonisti o a “restare” nel senso di colpa o a fuggire per la disperazione.

Raffaella Cavallone

Foto di Raffaella Cavallone

e dalla pagina web della Compagnia